지식의 한계 지식의 한계

지식의 한계

지식이 때로는 나를 피곤하게 한다.

유식한 사람들과 어울려 한참 동안

이야기를 나누다보면 처지는 것은

피곤뿐. 물론 배울 것도 많고,

새로 얻어듣고 알아차리게 되는

일도 없지않지만, 석학 아무개의 학설과

이론이 구체적인 내 생활에는

그다지 큰 도움이 될 것 같지 않다.

낱말의 연결구조인 이론이 이따금

우리들을 허무맹랑한 골짜구니로

이끌어간다.복잡하고 굴절작용이

많은 지식일수록 눈을 띄어 주기

보다 도리어 멀게 한다.

그것은 직관의 시야를 가리고

창의력을 매몰시켜버리기 때문이다.

그래서 몸소 체험을 거치지 않은

공허한 회색의 이론에는 선뜻

신용이 가질 않는다.

진리란 단순하고 소박한 데에

있을 것이다. 따라서 이해시키려면

단순한 언어로 말해야 한다.

그런데 진리를 말하려면서 어째서

그 토록 복잡한 사변이 필요하단

말인가. 말로써는 도저히 미칠 수

없는 것이 또한 진리의 세계인데,

한정된 자(척도)로 무한한 세계를

재려고 하는 데에

지식의 오만과 맹점이 있다.

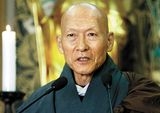

9세기 중엽 중국에 덕산이란

학승이 있었다. 그는 모든 경전에

밝은 당시의 석학이었다.

그중에서도 특히 [금강경]에 통달,

그 경전을 즐겨 강설하고 주석했으므로

그를 주금강이라고 까지 불렀었다.

주는 그의 속성이었다.

그 무렵 양자강이남에서는

선풍이 크게 일고 있었다.

어느 날 덕산은 생각한다.

경전에는 무량겁을 닦아야 성불한다고

했는데, 요즘 남쪽에 무식한 것들이

'바로 마음을 가리켜 성품을 보고

부처가 된다.'고 하니

내가 그들을 꼼짝 못하게 하리라.

그는 그날로 행장을 꾸려 길을 떠난다.

며칠 후 노상에서 점심때가 되어

어느 떡집을 찾아들었다.

떡으로 요기를 하려고 해서였다.

"그 걸망에 가득 든 것이 무엇입니까?"

떡 파는 노파가 물었다.

그는 의기양양해서

"금강경의 주석이오"라고 대답한다.

노파는 다시 말을 이었다.

"금강경에는 과거의 마음도

찾아볼 수 없고, 현재의 마음도

찾아볼 수 없고, 미래의 마음도

찾아볼 수 없다고 했는데,

스님은 이제

어떤 마음에 점심을 하겠습니까?"

덕산은 이 물음에 그만 말문이

막히고 말았다. [금강경]에 대해서는

그토록 자신만만해 하던

그가 시골 노파의

이 한마디에 막혀 버린 것이다.

그는 사변적인 지식에만 의존한

나머지 지혜의 세계를 몰랐던 것이다.

그는 노파의 권유로 한 고승을

찾아 용담사라는 절로 간다.

그 절에 당도하자

"용담의 소문을 들은지 오랜데,

와서 보니 용도 없고 못도 없군!"

하고 여전히 큰소리를 친다.

이때 누더기를 걸친 노승이 나오면서

"허,자네가 참으로 용담에 왔네"라고

하는 데서 그는 또 말문이 막히고 만다.

그날 밤 노승의 방에서 늦도록

법담을 나누다 객실로 나오려고 하니

바깥이 깜깜했다.

노승이 초에 불을 켜 내밀었다.

그가 받으려하자

훅 불어 촛불을 꺼버렸다.

이 때 덕산은 크게 깨달았다.

이튿날 그는 그때까지 애지중지

메고 다니던 금강경]의

주석서를 모두 불살라버린다.

글 자체에 허물이 있는 것은 아니지만,

글에 속아온 자신을 불사르고

싶은 심경에서였으리라.

사람끼리는 이렇게 해서 맺어진다.

지식에 의해서가 아니라

지혜에 의해서 굳게굳게 맺어진다.

.................................................................. 카페 생활불교 : http://cafe.daum.net/mercylife

| |